日常生活の中で溜まっていくストレスやイライラ。そんな不快な感情を和らげるために、自分でできるケア方法として「ツボ押し」が注目されています。東洋医学の知恵を活かしたツボ押しは、薬に頼らず自然な方法で心と体のバランスを整えることができるのです。この記事では、イライラを効果的に解消するためのツボとその押し方、さらに根本的なストレス対策についてご紹介します。

イライラに効くツボ押し!その効果とメカニズム

ツボ押しは単なる民間療法ではなく、東洋医学に基づいた理論的根拠があります。イライラや不安感を感じたとき、適切なツボを刺激することで自律神経のバランスを整え、血行を促進し、心身のリラックス効果をもたらします。特に忙しい現代人にとって、いつでもどこでも手軽に実践できるセルフケア方法として非常に有効です。

どうしてツボ押しでイライラが軽減する?自律神経への作用

「本当にツボ押しだけでイライラが軽減するの?」と疑問に思われる方も多いでしょう。実は、ツボ押しは自律神経に直接働きかける効果があります。私たちの体には交感神経と副交感神経という2つの自律神経があり、ストレスを感じると交感神経が優位になってイライラや緊張状態が続きます。

ツボ押しを行うと、過剰に活性化した交感神経の働きを抑え、副交感神経の働きを促進します。これにより、心拍数や血圧が安定し、精神的な落ち着きを取り戻すことができるのです。例えば、会議前の緊張や通勤ラッシュでのイライラを感じたとき、ほんの数分間のツボ押しを行うだけで、自律神経のバランスが整い、気持ちが落ち着いてくるのを実感できるでしょう。

会議前や電車の中など、どこでも簡単に刺激できるため、日常生活の中で積極的に取り入れてみてください。

血行促進効果で心身をリラックス

ツボ押しのもう一つの大きな効果は、血行促進にあります。私たちの体は、血液の流れが悪くなると老廃物が溜まり、筋肉の緊張や疲労感が増してイライラの原因となります。適切なツボを刺激することで、血液やリンパの流れが促進され、体内の老廃物が排出されやすくなるのです。

血行が良くなると、体が温まり、筋肉の緊張がほぐれ、全身がリラックスした状態になります。これにより、イライラや不安感が和らぎ、心地よい安定感を得ることができます。

デスクワークで長時間同じ姿勢を続けている方は、血行不良によるイライラを感じやすいものです。1時間に一度は立ち上がり、足首を回したり、太衝を押したりするだけでも、血行が改善され、心身ともにリフレッシュできるでしょう。

精神安定効果のあるツボで心のバランスを整える

ストレスの多い現代社会では、常に心のバランスを保つことが難しいものです。そんなとき精神安定効果のあるツボを意識的に刺激することで、感情の波を穏やかにし、冷静な判断力を取り戻すことができます。朝の準備時間や寝る前のリラックスタイムに、ツボを優しく押してみてください。心の安定とともに、質の良い睡眠にもつながるでしょう。

イライラ解消におすすめのツボ5選

日常生活で感じるイライラや不安を効果的に解消するためには、適切なツボを知ることが重要です。ここでは、特にイライラ解消に効果的な5つのツボをご紹介します。それぞれのツボには独自の効能があり、症状や体質に合わせて使い分けることで、より効果的にストレスを緩和することができます。これらのツボは、忙しい日常の中でも簡単に刺激できるものばかりですので、ぜひ試してみてください。

太衝(たいしょう):怒りやイライラを鎮める肝臓のツボ

「太衝」は、足の親指と人差し指の骨が交わる場所から少し上に位置しています。親指で探ると、押したときに少し痛みや心地よい刺激を感じる点があります。これが太衝です。

・足の甲の第1指(親指)と第2指(人差し指)の間にある骨と骨の間のくぼみ

・ビジネスパーソンに特におすすめのツボ

・慢性的なイライラの予防

なぜ太衝がイライラに効くのかというと、東洋医学では「肝は怒りを司る」と考えられているからです。ストレスや疲労により肝の機能が低下すると、イライラや怒りが生じやすくなります。太衝を刺激することで肝の機能が活性化し、気の流れが改善されるため、イライラが和らぐのです。

心地よい強さで3〜5秒押し、2〜3秒緩めるというサイクルを3分程度繰り返します。通勤中や仕事の合間などがおススメです。

神門(しんもん):自律神経を整え、精神を安定させる

小指側の手首のシワを確認します。このシワの延長線上、小指側の手首の骨の少し手前に位置しています。手のひらを上に向けた状態で、反対の手の親指で押してみて、少し響きを感じる点を探してください。

・手首の小指側にあるシワの延長線上にあるツボ

・特に精神的ストレスが強いとき、不安で眠れないときなどに効果的

・自律神経のバランスを整え、不安や緊張、イライラなどの精神的なストレスを和らげる効果

神門が精神安定に効く理由は、このツボが心臓の機能と密接に関連しているからです。東洋医学では、心は精神活動の中心と考えられており、心の経絡の乱れが不安や不眠、イライラなどの症状として現れます。神門を刺激することで、心の経絡の流れが整い、精神が安定するのです。

やや強めの圧で10秒ほど押し、5秒緩めるというサイクルを2分程度続けます。重要なプレゼンテーション前や試験前の緊張時に神門を刺激すると、心が落ち着き、パフォーマンスの向上にもつながるでしょう。

百会(ひゃくえ):全身の気を巡らせ、リラックス効果を高める

耳と耳を結んだラインと、眉間から頭頂部へまっすぐ上がったラインの交点に位置しています。指で頭皮を軽く押さえながら探すと、少しへこんだ感じがする点があります。

・頭のてっぺん、両耳を結んだ線と鼻から真上に伸ばした線の交点に位置するツボ

・思考がまとまらずイライラするときや、頭が重いと感じるときに効果的

百会がリラックス効果をもたらす理由は、このツボが脳の血流を改善し、中枢神経系の機能を整えるからです。また、全身の経絡のエネルギーを上向きに引き上げる効果もあるため、気分の落ち込みやモチベーション低下にも有効です。頭皮の血行も促進されるため、頭痛やめまいの緩和にも役立ちます。

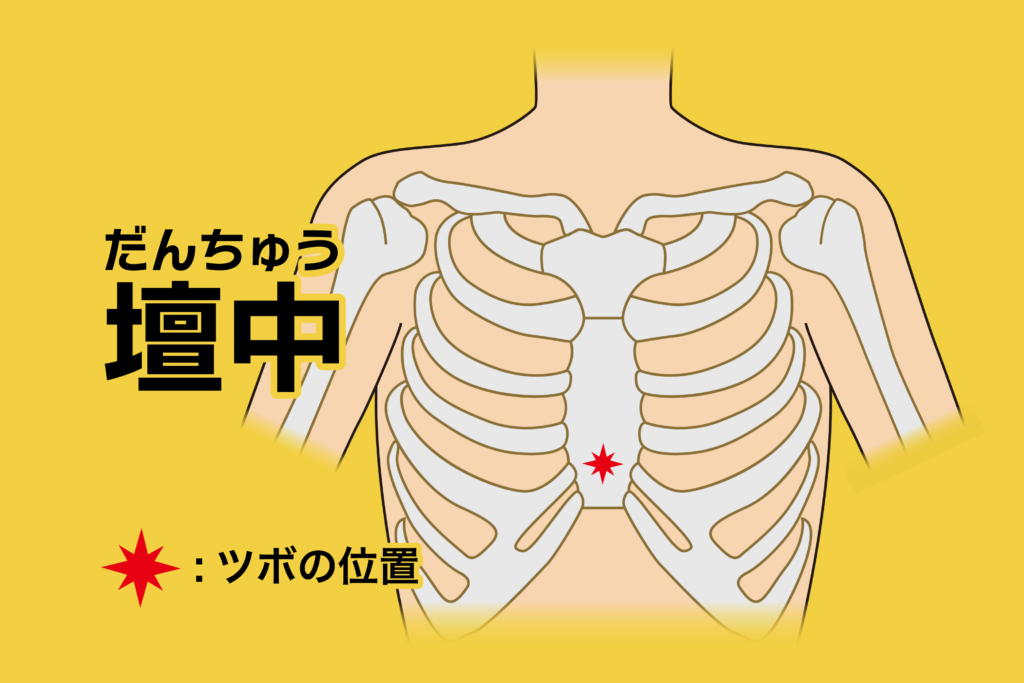

壇中(だんちゅう):胸のつかえを解消し、呼吸を楽にする

横隔膜の緊張を緩め、肺の機能を高める効果があるからです。ストレスを感じると無意識に呼吸が浅くなりますが、壇中を刺激することで改善することができます。また、心臓の機能にも関わるため、動悸やイライラの緩和にも役立ちます。

・胸の中央、両乳頭を結んだ線の中央部分にあるツボ

・胸の締め付け感や息苦しさ、ストレスによる胸のモヤモヤ感を解消する効果

・特に緊張や不安から来るイライラ、息苦しさを感じるときに効果的

胸の中央に人差し指、中指、薬指の3本の指を当て、軽く円を描くようにマッサージします。特に深呼吸をしながら行うと効果的です。プレゼンテーション前の緊張や、混雑した電車内での息苦しさを感じたときなど、すぐに実践できます。

自分でできる!イライラ解消のためのツボ押し実践法

ツボの効果を最大限に引き出すためには、正しい方法で刺激することが重要です。ツボの探し方や押し方、適切な頻度や時間など、自分でできるツボ押しの実践法を詳しく解説します。これらの知識を身につけることで、日常生活の中で効果的にツボ押しを取り入れ、イライラやストレスを解消することができるようになります。

ツボの正しい探し方

ツボは個人差があり、体型や骨格によって多少位置が異なることもあります。重要なのは、ツボを押したときに「響き」や「心地よい刺激」を感じることです。初めは時間をかけてゆっくりと探し、徐々に自分の体のツボの位置を覚えていくとよいでしょう。

効果的なツボの押し方:心地よいと感じる強さで、ゆっくりと押す

ツボを見つけたら、次は効果的な押し方を身につけることが重要です。強く押せば押すほど効果があるわけではありません。適切な強さと方法で刺激することが、ツボ押しの効果を最大限に引き出すポイントです。

基本的なツボの押し方は、指の腹を使って徐々に圧力をかけていく方法です。特に親指や人差し指の腹部分は感覚が鋭く、適切な強さで押すことができます。まず軽く押し、徐々に圧力を増していきます。「痛気持ちいい」と感じる程度の強さが理想的です。あまりに痛みを感じる場合は力を弱めましょう。

効果的なツボ押しの手順としては、次のようなサイクルがおすすめです:

- ツボを見つけたら、指の腹でゆっくりと圧力をかけていく

- 「痛気持ちいい」と感じる強さになったら、その圧力を3〜5秒間維持する

- いったん圧力を緩め、2〜3秒間休む

- 再び圧力をかける

ツボ押しの頻度と時間:1日回、数分程度行う

ツボ押しの効果を持続させるためには、適切な頻度と時間で行うことが重要です。短時間でも定期的に行うことで、徐々に体質が改善され、イライラしにくい心身の状態を作ることができます。

ツボ押しの理想的な頻度は、1日2〜3回程度です。朝起きたとき、仕事や家事の合間、そして就寝前に行うと、1日を通してバランスの取れた効果が得られます。特にイライラしやすい時間帯(例えば、仕事の締め切り前や夕方の疲れが出る時間帯など)に合わせて行うと、予防効果も期待できます。

効果的なツボ押しのタイミングとしては、以下のような場面がおすすめです:

- 朝起きたときの目覚めの促進と一日のエネルギーチャージのため

- 仕事や家事で疲れを感じたときのリフレッシュとして

- イライラや不安を感じたときの緊急対応として

- 就寝前のリラックスタイムとして

・朝:「百会」を刺激して頭をすっきり

・昼:ストレスを感じたときは「太衝」や「神門」でイライラを鎮める

・夜:「神門」で心を落ち着かせる

など、自分の生活リズムや体調に合わせて、ツボ押しを生活の一部に取り入れていくとよいでしょう。

タイプ別!イライラの原因とツボ以外の対策方法

イライラにはさまざまな原因があります。ストレスによるもの、ホルモンバランスの乱れによるもの、生活習慣の影響など、原因によって効果的な対処法は異なります。ツボ押しと併せて行うことで、より効果的にイライラを解消できる対策方法を、原因別にご紹介します。自分のイライラのタイプを知り、適切な対処法を選ぶことで、心身の健康を取り戻しましょう。

ストレス性のイライラ

ストレス性のイライラに効果的なのは、意識的にリラックスする時間を作ることです。深呼吸やメディテーション、ヨガなどのリラクゼーション法は、交感神経の働きを抑え、副交感神経を優位にすることで、心身をリラックスさせる効果があります。たとえば、「4-7-8呼吸法」(4秒間かけて息を吸い、7秒間息を止め、8秒間かけてゆっくり吐く)を1日3回、各4サイクル行うだけでも、自律神経のバランスが整い、イライラが軽減されます。

また、好きなことや趣味に没頭する時間を持つことも重要です。趣味に集中している間は、脳内で幸福感をもたらす「セロトニン」や「ドーパミン」などの神経伝達物質が分泌され、ストレスホルモンの「コルチゾール」のレベルが下がります。

ツボ押しとの組み合わせでは、ストレス性のイライラには「神門」と「百会」が特に効果的です。神門は精神を安定させ、百会は頭をすっきりさせる効果があります。イライラを感じたときにこれらのツボを刺激し、その後深呼吸を行うという組み合わせがおすすめです。

PMS(月経前症候群)によるイライラ

多くの女性が経験するPMS(月経前症候群)によるイライラは、月経周期に伴うホルモンバランスの変化が原因です。特に月経前の1〜2週間は、エストロゲンとプロゲステロンというホルモンのバランスが大きく変動し、それに伴って精神的な不安定さやイライラが生じやすくなります。

PMSによるイライラを和らげるためには、ホルモンバランスを整える食事が重要です。特に以下の栄養素を意識的に摂取することがおすすめです:

- ビタミンB6:セロトニンの生成を助け、気分の安定に寄与します。バナナ、アボカド、赤身の肉などに多く含まれています。

- マグネシウム:神経や筋肉の緊張を緩和し、気分の安定に役立ちます。ナッツ類、緑葉野菜、全粒穀物などに豊富です。

- オメガ3脂肪酸:抗炎症作用があり、気分の安定に寄与します。青魚、亜麻仁油、チアシードなどに含まれています。

また、軽い運動も効果的です。有酸素運動は「エンドルフィン」と呼ばれる幸福感をもたらすホルモンの分泌を促進し、イライラを和らげます。PMS期間中は無理のない範囲で、ウォーキングやヨガ、ストレッチなどを15〜30分程度行うとよいでしょう。特に腹部や骨盤周りの血流を促進するヨガのポーズは、PMSの症状緩和に効果的です。

ツボ押しとの組み合わせでは、PMSによるイライラには「三陰交(さんいんこう)」というツボがおすすめです。このツボは足首の内側、くるぶしから指4本分上にあり、女性特有の不調を改善する効果があります。また「太衝」は肝の気の流れを整えるため、PMSによるイライラにも効果的です。これらのツボを刺激しながら、深呼吸を行うとより効果が高まります。

更年期によるイライラ

40代後半から50代にかけての更年期は、女性ホルモンの大きな変化に伴い、さまざまな心身の不調が現れる時期です。特にエストロゲンの減少は、イライラや不安感、抑うつ気分などの精神面にも影響を及ぼします。更年期症状の強さには個人差がありますが、日常生活に支障をきたすほどのイライラを感じる場合もあります。

また、カフェインやアルコールは自律神経に影響を与えるため、特に夕方以降は控えめにすることをおすすめします。

バランスの良い食事も大切です。大豆製品に含まれる「イソフラボン」には、エストロゲンに似た働きがあり、更年期症状の緩和に役立つと言われています。豆腐、納豆、味噌などを積極的に取り入れましょう。また、カルシウムやマグネシウムなどのミネラル、ビタミンEなどの抗酸化物質も重要です。

適度な運動は、ホルモンバランスの安定や自律神経の調整に役立ちます。特に、ウォーキングや水泳、ヨガなどの無理なく続けられる運動がおすすめです。運動によって分泌される「エンドルフィン」には、イライラや不安感を和らげる効果があります。

ツボ押しとの組み合わせでは、更年期のイライラには「関元(かんげん)」というツボが効果的です。このツボはへその下約3センチにあり、全身の気を補い、ホルモンバランスを整える効果があります。また、「太衝」や「神門」も更年期のイライラに効果があります。

ツボ押しをする上での注意点

ツボ押しは多くの場合安全に行える自然療法ですが、いくつか注意すべき点があります。適切なタイミングや方法で行うことで、より効果的かつ安全にツボ押しを実践できます。ここでは、ツボ押しをする際の主な注意点をご紹介します。これらの点に留意して、自分の体調や状況に合わせたツボ押しを行いましょう。

食後すぐのツボ押しはNG

食事の直後にツボ押しを行うのは避けたほうが良いでしょう。食後は体内の血液が消化器官に集中する時間であり、この時にツボ押しを行うと、本来消化に使われるべきエネルギーや血液の流れが乱れ、消化不良を引き起こす可能性があります。

なぜ食後のツボ押しが良くないのかというと、ツボ押しによって体内の気や血の流れが変化するからです。特に腹部や背中、足のツボなどを強く刺激すると、消化器系の働きに影響を与え、胃もたれや腹痛、下痢などの症状を引き起こす可能性があります。「太衝」や「三陰交」などの下半身のツボも、食後すぐの刺激は控えた方が良いでしょう。

ツボ押しに適した時間は、食事の2時間後以降、または食事の1時間前までです。この時間帯であれば、消化活動を妨げることなく安全にツボ押しを行うことができます。例えば、朝食後は出勤前の時間や通勤中、昼食後は午後のコーヒーブレイク時、夕食後は就寝前の時間などが適しています。

痛みがある場合は無理に押さない

ツボ押しを行う際、強い痛みを感じる場合は無理に押すべきではありません。通常、ツボを押すと「心地よい痛み」や「響き」を感じますが、それが強い痛みに変わるようであれば、その部分に炎症や傷があるサインかもしれません。

妊娠中の女性も注意が必要です。特に足首や腹部のツボには、子宮を刺激する作用があるものがあります。「三陰交」「合谷(ごうこく)」などの特定のツボは、陣痛を促進する効果があるため、妊娠中は避けるべきです。

ツボ押しで不快感や違和感を感じた場合は、すぐに中止し、別のツボを試すか、別の方法でリラックスを試みましょう。体調不良が続く場合は、医師や専門家に相談することをおすすめします。適切なツボ押しは心地よく、押した後に爽快感や軽さを感じるものです。体の声に耳を傾けながら、安全にツボ押しを行いましょう。

イライラが改善しない時は?専門家への相談も検討しよう

ツボ押しを含むセルフケアを継続しても、イライラや不安感が改善しない場合は、より専門的なアプローチが必要かもしれません。慢性的なイライラや情緒不安定の背景には、メンタルヘルスの問題や身体的な疾患が隠れていることもあります。ここでは、どのような専門家に相談すべきか、その判断基準と各専門科の特徴についてご紹介します。自分の症状に合った専門家を選び、適切なサポートを受けることで、根本的な改善を目指しましょう。

心療内科:身体の不調と心の不調が関係している場合

イライラや不安感に加えて、頭痛、胃腸の不調、めまい、動悸、呼吸困難など、身体的な症状を伴う場合は、心療内科への相談が適しています。心療内科は、心(精神)と体(身体)の両面から問題にアプローチする診療科で、特に「心身症」と呼ばれる、心理的要因が関与する身体疾患を専門としています。

以下のような症状がある場合は、心療内科の受診を検討しましょう:

- ストレスを感じると頭痛や胃痛が悪化する

- 不安になると動悸や呼吸が苦しくなる

- 身体の検査では異常がないのに体調不良が続く

- イライラが強く、それに伴う身体症状(肩こり、消化不良など)がある

- ストレスや精神的な負担と身体症状の関連性を感じる

心療内科では、身体的な検査とともに、心理的な評価も行います。治療としては、薬物療法に加えて、自律訓練法やリラクセーション技法の指導、認知行動療法、環境調整のアドバイスなど、総合的なアプローチが取られることが多いです。

心療内科への受診を検討する目安としては、身体症状と心理的ストレスやイライラの関連性が明らかで、これらの症状が日常生活に支障をきたしている場合が挙げられます。たとえば、ストレスを感じると必ず胃痛が起こる、人前で話すと動悸がひどくなり仕事に支障が出る、などの状況です。

受診する際は、身体症状と精神状態の変化の関連性、症状が出やすい状況、これまでに受けた検査や治療の内容などをまとめておくと役立ちます。また、服用している薬があれば、その情報も医師に伝えましょう。

漢方専門医:体質改善

イライラや不安感が体質的なものであると感じる場合、または西洋医学的な治療で改善しない場合は、漢方専門医への相談も選択肢の一つです。漢方医学では、症状だけでなく体質や生活習慣を総合的に診て、「気・血・水」のバランスを整える治療を行います。

以下のような場合は、漢方医学の視点からのアプローチが効果的かもしれません:

- ストレスに弱く、すぐにイライラしやすい体質がある

- 季節の変わり目に体調を崩しやすい

- 冷え性や便秘など、自律神経の乱れが疑われる症状がある

- ホルモンバランスの変化(月経前、更年期など)に伴うイライラがある

- 西洋医学的な治療で副作用が強く出る、または効果が不十分

漢方専門医は、脈診や舌診、腹診などの東洋医学的な診察方法を用いて、体質や状態を判断します。それに基づいて、漢方薬の処方や食事・生活習慣のアドバイスを行います。

漢方治療は即効性よりも、長期的な体質改善を目指すことが多いため、効果を実感するまでに時間がかかる場合があります。しかし、根本的な体質改善によって、イライラしにくい心身の状態を作っていくことができます。

受診する際は、日々の生活リズム、食事の傾向、体調の変化のパターンなどを詳しく伝えることが大切です。また、現在服用している薬(西洋薬を含む)についても必ず情報共有しましょう。漢方薬と西洋薬の相互作用について、専門医の判断を仰ぐことが重要です。

まとめ:ツボ押しでイライラをコントロールし、穏やかな毎日を

現代社会の中で感じるイライラやストレスに対して、ツボ押しは手軽で効果的なセルフケア方法です。東洋医学の知恵を活かしたツボ押しを日常に取り入れることで、心と体のバランスを整え、穏やかな毎日を過ごすことができます。

本記事では、イライラ解消に効果的なツボとして、「太衝」「神門」「百会」「壇中」などを紹介しました。これらのツボは、それぞれ自律神経を整え、血行を促進し、精神を安定させる効果があります。正しいツボの位置を知り、適切な強さと時間で刺激することで、イライラや不安感を効果的に和らげることができます。

日々のストレスやイライラと上手に付き合いながら、心身の健康を維持することは、現代を生きる私たちにとって重要な課題です。ツボ押しという東洋医学の知恵を現代の生活に取り入れることで、自然に心のバランスを整え、穏やかな毎日を過ごしていきましょう。ほんの数分間のセルフケアが、あなたの心と体に大きな変化をもたらしてくれるはずです。

コメント