楽しい飲み会の後に待ち受けるのは、つらい二日酔いの症状。頭痛や吐き気、胃の不快感に悩まされた経験はありませんか?実は、そんなつらい症状を和らげるのに効果的な方法として「ツボ押し」があります。東洋医学の知恵を活用したツボ押しは、薬に頼らずとも手軽に実践できる二日酔い対策です。この記事では、二日酔いの症状別に効果的なツボと、その正しい押し方をご紹介します。つらい朝の救世主となる情報をぜひ参考にしてみてください。

なぜ二日酔いでツボ押しが効果的なのか?

二日酔いの症状に対してツボ押しが効果を発揮する理由は、東洋医学の「気・血・水」の流れを整える考え方に基づいています。お酒を飲むことで体内のバランスが崩れ、肝臓や胃への負担が増加することで様々な不快症状が現れます。ツボ押しはこれらの乱れた気の流れを整え、身体の自然治癒力を高める働きがあるのです。

東洋医学では、人体には様々な「経絡(けいらく)」という気の通り道があり、その経絡上に存在するツボを刺激することで、内臓機能の調整や血液循環の改善が期待できると考えられています。特に二日酔いの際には、肝臓の働きを助けるツボや、消化器系の不調を緩和するツボを刺激することが効果的です。これにより、頭痛や吐き気、倦怠感といった症状を和らげることができるのです。

また、ツボ押しの魅力は、薬を服用する必要がなく、副作用の心配もないという点にあります。二日酔いで既に負担がかかっている肝臓に、さらに薬の代謝という仕事を与えることなく症状を緩和できるのは大きなメリットと言えるでしょう。いつでもどこでも自分で行えるセルフケアであるため、朝起きてすぐに実践できる点も、二日酔いに悩む方にとって心強い味方となります。

今すぐできる!二日酔い解消のツボ押し実践ガイド

二日酔いの症状は人によって様々です。頭痛や吐き気、胃の不快感など、あなたが今感じている症状に合わせたツボ押しを行うことで、より効果的に不調を緩和することができます。ここでは、症状別に効果的なツボとその正確な押し方をご紹介します。

吐き気に効くツボ

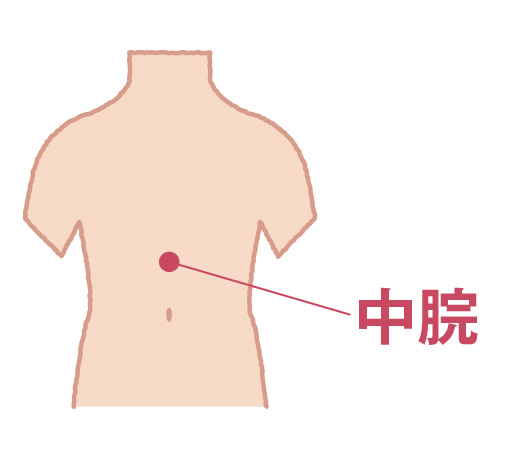

二日酔いの中でも特につらい症状の一つが吐き気です。胃の内容物が逆流しそうな不快感は、日常生活にも大きな支障をきたします。吐き気を抑えるのに効果的なツボとしては、「内関(ないかん)」と「中脘(ちゅうかん)」が特に有名です。

内関は、手首の内側、腕の中心線上で手首から指3本分上にあるツボです。両手首の内関を親指で優しく押さえ、5秒ほど押した後、少し緩めるというリズムで1〜2分ほど刺激します。内関は乗り物酔いにも効果があるツボとして知られており、吐き気や胃のむかつきを抑える効果が期待できます。

中脘は、みぞおちと臍(へそ)の中間にあるツボです。仰向けに寝た状態で、このツボを人差し指、中指、薬指の3本の指の腹を使って、やや強めに円を描くように押します。胃の不調全般に効果があるとされており、特に吐き気を感じる際には重点的に刺激したいツボです。

たとえば、飲み会の翌朝に吐き気で起き上がるのもつらい状況では、まず内関を刺激してから起き上がることで、症状が和らぐことがあります。具体的には、横になったまま両手首の内関を3分ほど押した後、ゆっくりと起き上がってみてください。吐き気の強さが軽減されていることを実感できるでしょう。

頭痛に効くツボ

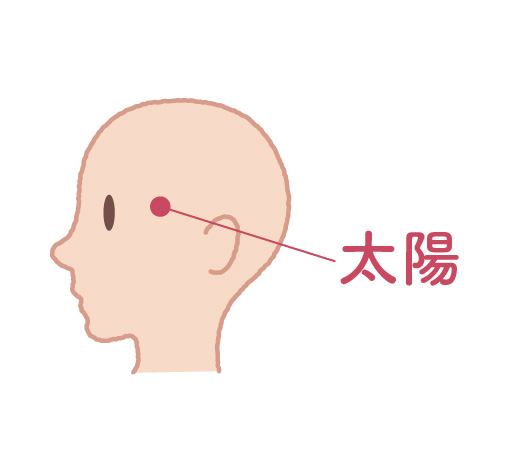

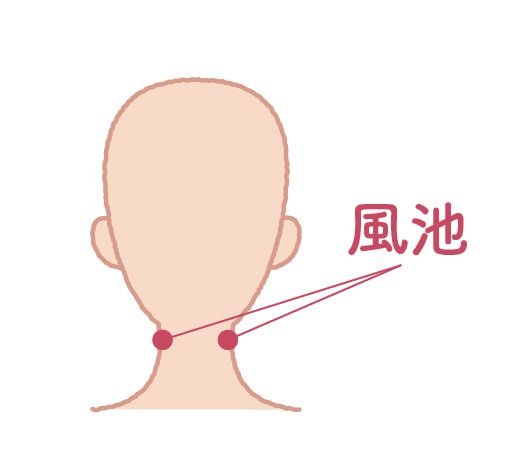

二日酔いによる頭痛は、アルコールの分解過程で生じる毒素の影響や、脱水状態による血流の悪化が原因とされています。このような頭痛を和らげるのに効果的なツボとしては、「太陽(たいよう)」と「風池(ふうち)」があります。

太陽は、目の外側と眉の延長線上が交わるくぼみにあるツボです。両手の中指を使って、このくぼみを軽く円を描くように押します。この時、強く押しすぎると逆効果になることがあるので、心地よいと感じる程度の力加減で行いましょう。太陽は頭痛だけでなく、目の疲れやめまいにも効果があるとされています。

風池は後頭部の下、首の付け根の両側にあるくぼみに位置するツボです。両手の親指を使って、このくぼみを上向きに押し上げるように刺激します。後頭部側の頭痛や首のこりに効果的で、特にお酒を飲んだ翌朝のズキズキとした頭痛に対して効果を発揮します。

具体的な例としては、朝起きて頭痛を感じたら、まずベッドに座った状態で太陽のツボを1分程度刺激してから、風池のツボを同様に刺激してみてください。ズキズキとした痛みが徐々に和らいでいくのを感じられるでしょう。頭痛が特に強い場合は、これらのツボ押しを1時間おきに繰り返すことで、より効果的に症状を緩和することができます。

胃の不快感に効くツボ

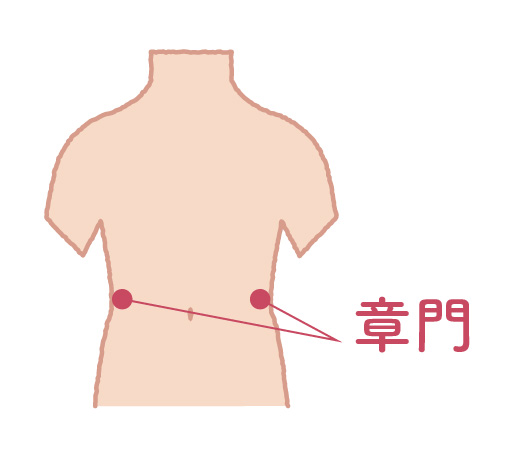

胃のもたれや胸やけといった胃の不快感は、アルコールが直接胃の粘膜を刺激することによって生じます。これらの症状を和らげるのに効果的なツボとしては、「足三里(あしさんり)」と「章門(しょうもん)」が挙げられます。

足三里は、膝のお皿の下外側のくぼみから指4本分下にあるツボです。すねの骨の外側に位置し、押すとズーンとした痛みを感じる場所が正確な位置です。このツボは胃腸の調子を整える「万能ツボ」とも呼ばれており、胃の不快感だけでなく、消化促進にも効果があります。親指で足三里を見つけたら、円を描くように5〜10秒程度押し、これを3〜5回繰り返します。

章門は、みぞおちの下あたりから真横に移動した、脇腹のあたりにあるツボです。肋骨の下端から指2本分ほど下がった位置にあり、押すと少し痛みを感じる場所が目安となります。このツボは肝機能を高める効果があるとされており、アルコールの分解を促進することで二日酔いの症状緩和につながります。

例えば、飲み会の後に胃がもたれている状態では、リラックスした姿勢で座り、両足の足三里を3分ほど刺激してから、章門を優しく押してみてください。胃の重苦しさが徐々に和らいでいくのを感じられるでしょう。特に胃の調子が悪い時は、食事の前後にこれらのツボを刺激することで、消化を助ける効果も期待できます。

全身の倦怠感に効くツボ

二日酔いによる全身の倦怠感は、アルコールの分解に体のエネルギーが使われることや、睡眠の質の低下が原因となっています。このような全身のだるさを改善するのに効果的なツボとしては、「合谷(ごうこく)」と「湧泉(ゆうせん)」があります。

合谷は、親指と人差し指の付け根が交わった部分にあるツボです。反対の手の親指で押すと、少し痛みを感じる場所が正確な位置です。このツボは気の流れを整える効果があり、全身の倦怠感を和らげるだけでなく、頭痛の緩和にも効果的です。両手の合谷を交互に、それぞれ30秒ほど押し続けましょう。

湧泉は、足の裏の中央よりやや前方、指を曲げた時にできるくぼみにあるツボです。このツボは「気の泉」とも呼ばれ、全身にエネルギーを巡らせる効果があるとされています。朝起きてすぐ、まだベッドの上で湧泉を刺激することで、体を目覚めさせる効果も期待できます。親指で強めに押し込むように刺激すると効果的です。

例えば、二日酔いで体が重く感じる朝には、まずベッドの上で両足の湧泉を親指で1分ほど押し、その後起き上がって両手の合谷を刺激してみてください。全身に力が戻ってくるような感覚を味わえるでしょう。特に重要な会議や予定がある日の二日酔いには、これらのツボを重点的に刺激することで、少しでも体調を整えることができます。

ツボ押しの効果を高めるポイント

二日酔いの症状を効果的に緩和するためには、ただツボを押すだけでなく、正しい方法で行うことが重要です。ここでは、ツボ押しの効果を最大限に引き出すためのポイントとして、適切な強さや時間、正確なツボの見つけ方についてご紹介します。

押す強さ

ツボ押しを行う際の適切な強さは、「心地よい痛み」を感じる程度が目安です。強すぎると筋肉を傷めたり、逆に効果が薄れたりすることがあります。かといって、弱すぎても十分な刺激が得られません。

ツボ押しの強さは、一般的に10段階で例えるなら、3〜6程度の中程度の強さが適切とされています。押した時に「ここだ!」と感じる心地よい痛みや、ジーンとした感覚が広がる強さを見つけることが大切です。また、体調や部位によって適切な強さは異なりますので、自分の感覚を大切にしながら調整してください。

たとえば、頭部のツボは比較的敏感なため、優しく押すだけで十分な効果が得られます。特に太陽のツボなどは、目に近い部位なので、強く押しすぎないよう注意が必要です。一方、足裏の湧泉などは、皮膚が厚いため、やや強めに押さないと効果を感じにくい場合があります。

なぜ適切な強さが重要かというと、強すぎると体が防御反応を起こし、かえってツボの効果を阻害してしまうからです。また、弱すぎると神経や血管への刺激が不十分となり、効果が現れにくくなります。自分の体調や感覚に合わせて、最適な強さを見つけていくことが大切です。

押す時間と回数

ツボ押しの効果を高めるためには、適切な時間と回数で行うことも重要なポイントです。一般的に、一つのツボにつき5〜10秒押し、これを3〜5回繰り返すことが効果的とされています。

ツボを押す際には、一定の圧をかけ続けるのではなく、「押す→少し緩める→押す」というリズムで行うと、より効果的に気の流れを促進することができます。これは、血流の改善にも役立ち、ツボ押しの効果を高めることにつながります。

また、ツボ押しを行う最適なタイミングについても知っておくと良いでしょう。二日酔いの症状に対しては、朝起きてすぐに行うのが効果的です。寝起きの体はまだ気の流れが滞っている状態なので、このタイミングでツボ押しを行うことで、一日を通して体調が改善しやすくなります。

例えば、二日酔いで頭痛がある場合は、朝起きてすぐに太陽と風池のツボを、それぞれ7秒ずつ押して3秒緩めるというサイクルを5回繰り返します。その後、1時間おきに同じツボ押しを3回ほど行うことで、頭痛の症状が徐々に和らいでいくでしょう。このように、定期的にツボ押しを繰り返すことで、効果を持続させることができます。

ツボの位置の正確な探し方

ツボ押しの効果を最大限に引き出すためには、正確なツボの位置を見つけることが何よりも重要です。ツボは体表の小さな点なので、わずかなズレでも効果が大きく変わってしまいます。正確なツボを見つけるためのポイントをご紹介します。

まず基本となるのが、解剖学的な目印を活用することです。例えば、内関は手首のしわから指3本分上の位置、足三里は膝のお皿の下外側のくぼみから指4本分下という具体的な目安があります。こうした目安を参考に、おおよその位置を特定しましょう。

次に重要なのが、「反応点」を見つけることです。正確なツボの位置では、押した時に特有の痛みや、電気が走るような感覚、あるいはジーンとした響きを感じることがあります。おおよその位置が分かったら、その周辺を少しずつ押して、最も強く反応する点を探します。

また、ツボは左右対称に存在することが多いため、両側を比較することも有効です。例えば、左右の内関を押して、どちらがより強く反応するかを確認してみましょう。二日酔いの場合は、より反応が強い方を重点的に刺激すると効果的です。

具体的な例として、足三里を見つける場合は、まず椅子に座って膝を90度に曲げます。膝のお皿の下外側にある骨のくぼみ(犬坐りといいます)を指で確認し、そこから真下に指4本分下がった位置で、すねの骨の外側1cmほどの筋肉部分を押してみましょう。ズーンと響くような感覚がある点が足三里です。正確な位置を見つけることで、ツボ押しの効果を最大限に引き出すことができます。

二日酔い対策、ツボ押し以外の方法もご紹介

ツボ押しは二日酔いの症状を和らげる効果的な方法ですが、それだけでなく、水分補給や適切な食事、十分な休息などを組み合わせることで、より効果的に二日酔いから回復することができます。ここでは、ツボ押しと併せて行いたい二日酔い対策をご紹介します。

水分補給の重要性

二日酔いの主な原因の一つは、アルコールによる脱水状態です。アルコールには利尿作用があり、体内の水分を排出しやすくします。そのため、飲酒後は通常以上に水分を失っている状態となっています。この脱水状態が、頭痛や倦怠感といった二日酔いの症状を引き起こす原因となるのです。

効果的な水分補給のためには、ただ水を飲むだけでなく、電解質(ナトリウムやカリウムなど)も一緒に摂取することが重要です。スポーツドリンクを薄めて飲んだり、ORS(経口補水液)を利用したりすると良いでしょう。特に起床後すぐと、日中こまめに水分を取ることを心がけてください。

なぜ電解質が重要かというと、アルコールによって失われるのは水分だけでなく、これらのミネラルも一緒だからです。電解質が不足すると、いくら水を飲んでも体内に水分が留まりにくく、脱水状態が改善されないことがあります。

例えば、二日酔いの朝には、まず常温の水を250ml程度飲んだ後、薄めたスポーツドリンクを日中を通じて1.5リットル程度摂取するとよいでしょう。冷たすぎる飲み物は胃に負担をかけるため、常温か少し冷やした程度の温度がおすすめです。水分補給をしながらツボ押しを行うことで、二日酔いの症状をより効果的に緩和することができます。

胃に優しい食べ物

二日酔いの翌朝は、胃の調子が悪く食欲がない方も多いでしょう。しかし、適切な食事は回復を早める重要な要素です。特に、胃に優しく、肝臓の解毒作用をサポートする食べ物を選ぶことが大切です。

おすすめの食べ物としては、まず消化の良い炭水化物が挙げられます。おかゆやトーストなどは胃への負担が少なく、エネルギー補給にも適しています。また、バナナはカリウムが豊富で水分補給に役立つだけでなく、胃粘膜を保護する効果もあります。

肝機能をサポートする食材としては、卵やアボカドが効果的です。これらに含まれるシステインというアミノ酸が、アルコールの分解を助ける働きがあります。また、蜂蜜にも解毒作用があるとされており、トーストに少量塗って食べると良いでしょう。

胃の調子が特に悪い場合は、消化酵素が豊富な生姜を使ったお茶や、胃粘膜を保護するキャベツジュースなどの飲み物から始めると良いでしょう。具体的には、生姜をすりおろして熱湯を注ぎ、蜂蜜を少量加えた生姜茶は、胃の調子を整えながら水分補給にも効果的です。

例えば、二日酔いの朝の食事プランとしては、起床後に常温の水と生姜茶を飲み、30分ほど経ってから消化の良いおかゆに刻んだ青ネギと少量の塩を加えたものを少しずつ食べるとよいでしょう。昼食には、蒸したジャガイモやバナナなど、カリウムが豊富な食材を取り入れると、より早く回復に向かうでしょう。

休息の重要性

二日酔いからの回復において、適切な休息はとても重要です。アルコールの分解は肝臓に大きな負担をかけており、体全体が疲労している状態です。特に睡眠の質は、アルコールによって低下している可能性が高いため、意識的に良質な休息を取ることが大切です。

良質な休息のためには、まず静かで暗い環境を整えることが重要です。明るい光や騒音は頭痛を悪化させることがあります。可能であれば、遮光カーテンを閉め、耳栓やアイマスクを使って感覚刺激を減らしましょう。

また、横になる際の姿勢も重要です。頭を少し高くした状態で横になると、血流が改善され頭痛が和らぐことがあります。特に胃の調子が悪い場合は、左側を下にして横になると胃の内容物が逆流しにくくなるため、より快適に休息できるでしょう。

休息と同時に、軽いストレッチや深呼吸を行うことも効果的です。これにより血液循環が促進され、老廃物の排出が助けられます。例えば、横になった状態で四肢をゆっくり伸ばしたり、腹式呼吸を10回程度行ったりすると、体の緊張がほぐれ、より深いリラックス状態に入ることができます。

例えば、二日酔いの日には、朝のツボ押しと水分補給の後、カーテンを閉めた静かな部屋で1〜2時間程度の仮眠を取るとよいでしょう。この際、スマートフォンなどの電子機器は使用せず、純粋な休息に専念することが重要です。休息の前後にツボ押しを行うことで、より効果的に体調を回復させることができます。

まとめ: ツボ押しで二日酔いをスッキリ解消!

二日酔いの辛い症状を和らげるためのツボ押しについて、詳しくご紹介してきました。まずは二日酔いに効果的なツボ押しが効果的な理由として、東洋医学における「気・血・水」の流れを整える効果があることをお伝えしました。肝臓の働きを助け、消化器系の不調を緩和するツボを刺激することで、薬に頼らずとも自然な形で症状を緩和できる点が大きな魅力です。

症状別のツボとしては、吐き気には内関と中脘、頭痛には太陽と風池、胃の不快感には足三里と章門、全身の倦怠感には合谷と湧泉が効果的です。それぞれのツボの正確な位置と押し方を実践することで、二日酔いの辛い症状を和らげることができます。

ツボ押しの効果を最大限に引き出すためには、適切な強さで押すこと、適切な時間と回数で刺激すること、そして正確なツボの位置を見つけることが重要です。「心地よい痛み」を感じる程度の強さで、5〜10秒押して少し緩めるというリズムを3〜5回繰り返すのが基本です。また、解剖学的な目印を活用し、反応点を見つけることで正確なツボを刺激できます。

さらに、ツボ押しと併せて行いたい二日酔い対策として、水分と電解質の補給、胃に優しい食べ物の摂取、そして適切な休息の重要性もご紹介しました。これらを総合的に実践することで、二日酔いからの回復を早めることができます。

二日酔いは楽しい飲み会の後に訪れる厄介な症状ですが、正しい知識と対策があれば、その影響を最小限に抑えることができます。この記事で紹介したツボ押しの方法を実践して、次の飲み会の後も元気に過ごせるようになりましょう。自分の体と向き合い、東洋医学の知恵を活用することで、健康的な飲酒習慣を築いていくことができるはずです。

コメント